第六屆T大使,下午的課程是一堂關於實作與思考的分享,講者有產品開發經驗,他分享的是不同的角度切入與實作產品的過程。

P.S 過了好幾天我看不懂我當初為什麼寫這寫關鍵字,就好像檔案解壓縮,但是缺了最關鍵的核心觀念與想法,不過我快速的又重新的思考一次他當初的問題。 前半段我把我覺得最重要的五個問題思考寫出來,後半段寫的是課程中他分享的故事,我不用chatgpt,純粹用自己的角度思考。

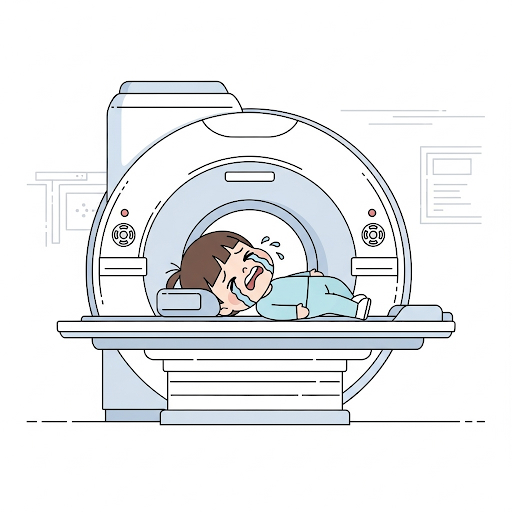

MRI全身掃描

題目:如何讓小孩在使用MRI黑暗環境中不哭不鬧?

情境 : 在使用 MRI 掃描時,環境聲音非常大,機器內部非常黑又不能放置金屬物品,所以無法使用 VR等產品,但可以廣播或下指令。

我的第一反應是「全身麻醉」,因為這樣小孩不會亂動,也不會影響機器的運作。

所以我思考了哪些問題?

- 為什麼小孩會哭鬧?他在害怕什麼?我們可不可以轉移他的注意力?

- 這個環境中有哪些東西?人有哪些部分?機器有哪些部分?

因此,我嘗試分析:

- 人的層面,可以從「習慣、感官受器、認知、想像、構造、生理與反射」去思考。

- 機器的層面,可以從「整體環境、機器內部與機器外部」來切入

學生與老師的步道

題目 : 如何得知老師與學生想要的步道(資訊)?

情境 : 在一片草地上建步道

我的想法是建中Ruby醬,雖然不實用,但很定是搞笑與有趣的,所以這邊會有幾個出發點,要從誰的角度思考這件事?

- 學生的角度 : 有趣、搞笑

- 老師的角度 : 好用、好看

那怎麼去拿到資訊?

- 主動 : 獎勵、成就感、比賽、矛盾轉移、讓多人參與、事件發酵

- 被動 : ?

那其他同學給出了有趣的答案 : 給一個很瞎的答案,然後發到DCARD,讓後用水軍操控,讓大家去罵他。

老師給的答案是 : 把禁止踩踏的牌子拔掉,放一段時間,看看哪邊草地被踩的一塌糊塗。

最後我有寫一些問題 : 為什麼要建橋?可不可以不建橋?老師與學生為什麼要在乎?到底是誰的痛點?誰是使用者?誰是潛在使用者?位置?經費?多長?

自畫像

題目 : 用一幅畫來呈現自己,介紹名字或綽號、專長技能、特殊能力、在乎的領域與問題。

情境 : 有主要提問、輔助提問、觀察者,會分別針對講解者提問題。

主要提問 : 開放、不完整、好奇心、避免引導

輔助提問 : 補充問題

觀察者 : 挖細節、觀察主角

Journey Map

題目 : 印度小孩常常上完課洗手不乾淨就去吃飯,導致拉肚子,使用Journey Map來分析整件事情的結點,思考情境、角色、事件、心情、連結點與痛點,考慮多方利害關係人,找出能引發共鳴的解決方案。

情境 : 印度小孩上課時使用粉筆在黑板上回答,中午午餐時間到,小孩們跑去洗手,但因為很不喜歡洗手,所以趁老師不注意、沒檢查,隨便洗洗,就跑去吃飯,導致粉筆灰與食物下肚,導致肚子不舒服。

- 小黑板拿筆上課

- 吃飯時間

- 洗手台

- 老師看自己

- 隨便洗

- 吃午餐

- 拉肚子

最後呢設計者做出一種「肥皂粉筆」,接觸到水會起泡。小孩看到手上有泡泡,就會不舒服,花時間把手洗乾淨。

情境挑戰

題目 : 行動不便(非輪椅)的阿美,早上7:30尖峰時刻要搭新莊開往台北市的 299 公車,因為動作慢被司機忽視。

問題 : 如何在顧及司機作業流程的同時,設計更友善的解決方案。

主要角色是公車司機與阿美,但我也思考多個面向:

政府層面

- 法規規範

- 劃線車道規劃、停車等待區、公車站上車按鈕

- 公車系統提醒與預約機制

- 司機培訓與 SOP 制定

- 提供小型專車或特殊專車服務

阿美

- 阿美可選擇更換時間搭車

- 阿美本身透過健身來提升行動能力

- 打特殊疫苗變異

公車與裝置

- 公車監視器、人臉辨識系統

- 提醒乘客的智慧裝置

- 電扶梯、傳送帶、下半身吸盤、升降梯

- 超時空轉換、轉換器、新娘抱

輔助工具與系統

- 「老頭樂」

- 電動輔具與支撐裝置,「第四隻腳」

- 「我要上車」App

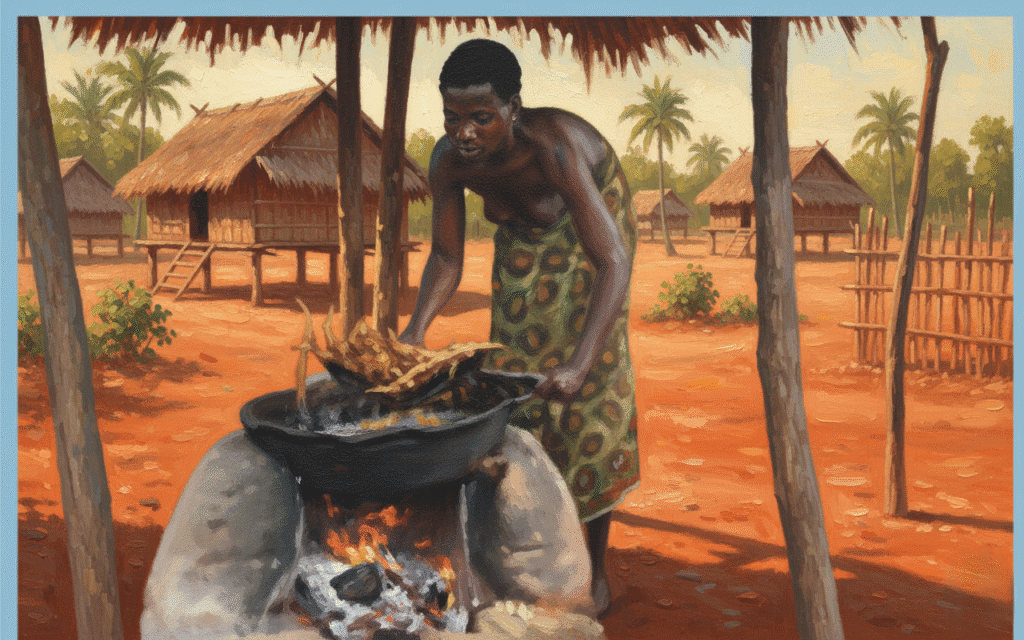

柬埔寨的坎具 : 實地驗證 vs. 辦公室想像

講師曾到柬埔寨協助當地人改善煮飯方式。柬埔寨人民在煮飯上主要問題是燃料不潔淨、效率低下、對健康與環境造成長期危害。在台灣實作鍋具過程中,他們發進氣孔、出氣孔、高度的設計存在問題,飛到柬埔寨現場驗證和辦公室裡的想像有巨大差距,甚至忽略了當地的使用習慣。所以產品開發不能只在辦公室空想,投入資金應該盡量精簡。當時prototype失敗很難過,但調整心態更重要,隔天依然爬起來繼續!像一開始就有規劃交通費等支出,所以即使做了許多失敗的 prototype,也不算是太大損失。解決問題往往困難,時間是最重要的資源,失敗則是常態。

九點問題 : 破框思考的練習

如何學會擴大思考框架的邊界?講師拋出一個開放性提問:「用幾條線,九個點要怎麼連線?」這些圓帶有半徑,連線會受到拐彎等限制。可以使用鉛筆、毛筆,你會怎麼連?我當時就在想,這是在考演算法?還是他某些限制是讓我們忽略某些答案?

人眼會把零散的元素補成完整圖形,所以把九個點看成一個正方形,但他沒說,除了用手畫還可以怎麼操作啊!

- 超出邊緣、超出紙

- 交叉

- 旋轉

- 用毛筆

- 把紙摺起來

當你去思考這題目的東西,他們之間的關係,還有不同的操作方式,答案就多很多種了!所以生活裡的九點問題是什麼?有沒有隱形的牆?我被什麼框住了?

視障手錶 : 從輔具到潮流商品

傳統視障手錶要打開錶蓋用手摸點字,所以動作明顯,別人一眼就知道「你是障礙者」。

所以他們使用磁珠 + 凹槽,分別顯示「時針/分針」,最初的目標族群是視障者,但實際使用者不喜歡,視障者不喜歡被貼標籤(當時受試者屬於有錢的視障者),那要怎麼設計一款讓所有人都能接受的產品(普適設計)?在什麼情境下它會真正有用?例如黑暗中、開會中、不方便低頭的時刻。如何把它塑造成潮流或一種獨特象徵?還有哪個族群會為他買單?

錯的不是問題,而是解方。有時候需要換個方式問問題,因為我們認知到的未必是真正的問題,共識也不一定代表最重要。核心在於找到使用者真正的痛點,很多輔具的問題不在功能,而在「標籤」。

網址連結 : https://www.kickstarter.com/projects/eone/switch-inclusion-style-and-choice-in-one-sleek-timepiece

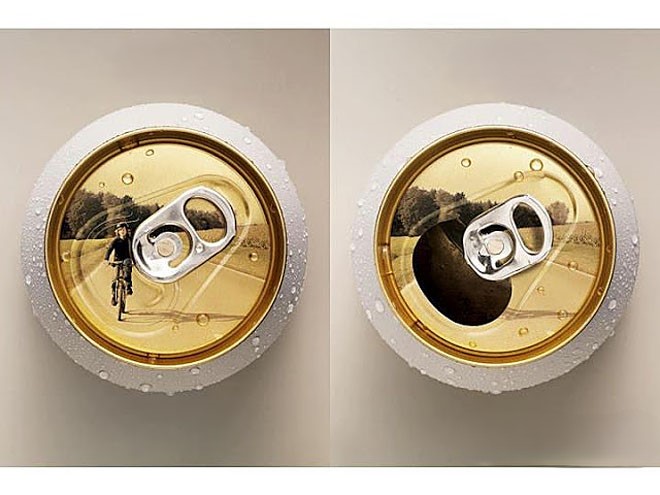

騎腳踏車男人的啤酒罐

他舉了一個例子:一張結合腳踏車與啤酒罐的設計圖。啤酒拉環往下壓時,會露出底下的黑色,像是一種隱喻,提醒大家「騎車喝酒,就會掉進無盡的黑暗深淵」。能直接「觸動感覺」,讓人直覺感受到背後的危險。產品或訊息如果能把一個抽象問題「故事化」,就更容易讓人記住。

壽司盤

另一個案例是壽司盤子,壽司店設計「集盤抽獎」制度,吃幾盤就能抽獎,讓消費者產生共享與互動。例如小男孩差一盤才能抽獎,鄰居把盤子給他,就像日行一善。吃壽司變成有目標、有回饋的遊戲化行為,進而影響消費量、現場互動與營運流程,包括財務、消費者、員工等。

河馬滾筒

「河馬滾筒」的發起故事,最初是為了幫助婦女運水,但意外的受益者有土地擁有者與日後的道路使用者,因為滾筒會在土地上自然碾出一條路。推廣過程中改變動線與活動模式,不只提升水的可得性,也讓人能有更多時間去做其他事情。

切圓形蛋糕

例如他問:「一個圓形蛋糕,3刀要怎麼切成8份?」我們會直覺想到:一刀兩段,兩刀三段,三刀四段。但如果要切成八塊呢?這時要意識到蛋糕是立體的圓柱體,可以橫切。轉換思考的維度,能找到更多解法。

老人卡牌

接著,他講到長輩與年輕人的隔閡。有人把老人故事做成卡牌,附上攻擊力、防禦力與描述,讓素人認識老人,也讓彼此有了話題。

語音辨識系統與音樂播放器

還有 IBM 測試語音辨識系統的案例。員工被帶到一個房間,只有麥克風沒有鍵盤,可使用語音操作電腦。測試者發現螢幕真的顯示出自己說的文字,以為系統成功了。但最後卻覺得不喜歡,因為講太久口乾舌燥、有隱私顧慮,多人使用會互相干擾,熱情也容易消磨。事實上,當時系統根本沒完成,螢幕的牆後有人在即時聽打。

但感受比技術更關鍵,先驗證價值,再投入技術。最重要的不是完整產品,而是最小雛型。就像瑪利歐遊戲不是直接給結局,而是透過關卡解鎖體驗過程。賈伯斯沒有先講「這是一台硬碟音樂播放器」,而是說「我帶了 1000 首歌在口袋裡」,讓觀眾對這件事情感到好奇,對這件事有美好的想像。

針對他們產品開發 : 這些課程只是他們產品開發流程的一小部分,重點是讓我們體驗創新思維。

針對他設計這堂課程 : 讓我思考講師的課程規劃。他不只是單純分享案例,政府、主辦單位、學生三方的痛點?,問題如何引導?如何日常生活轉換成開放性情境,讓我們自己去思考、吸收?

最後在創意發想過程中,人很容易自我批判,或急著挑別人的問題,最好的方式就是先安靜。

結語

整個課程簡單且有趣,對於思考開放的問題,我一向願意參與,因為哪怕腦袋空空或思考維度低,我都能從中思考並從中得到一些。每個人過去的經驗、智慧與開放性的問題,都會讓思考的答案不太一樣,我們要珍惜這些天馬行空且有趣的答案,期許自己能一直持續思考下去。